衛華以高質量黨建引領高質量發展——

知重負重 唯實唯勤

30多年前,長垣市魏莊街道韓了墻村,一個占地三畝從事維修生產手拉葫蘆的作坊悄然開張。今天,這家已成長為“衛華”的大型企業,躍升為全球物料搬運領軍企業,躋身“200億俱樂部”,產品遠銷170多個國家和地區。

從“三畝地”到世界舞臺,衛華集團有限公司(以下簡稱衛華)做對了什么?答案鮮明地刻在那抹“黨旗紅”上。

我心向黨,小作坊的紅色情緣

《呂氏春秋》有云:“君子謀時而動,順勢而為。”自古而來,“順勢而為”是大智慧,更是一種對時機的敏銳把握。

如果從時間的維度去打量衛華,“順勢而為”就是貫穿其發展歷程的關鍵詞。

20世紀80年代,當改革開放的浪潮推動中國鄉鎮工業崛起,面對國家基礎建設對起重機械的迫切需求,這家從“三畝地”起家的電動葫蘆小作坊毅然投身民族工業。“中國制造”升級浪潮下,它突破400米世界最高門機技術,服務南水北調、奧運工程等項目,用鋼鐵之臂托舉大國工程。

黨的領導,國之所需,帶動包括衛華在內的民營企業走上快車道,增強了企業家的自豪感和自信心。衛華創始之初,就打下了深深的“紅色”底色。

然而,行業持續創新發展如何不“跑偏”?衛華也曾一度陷入技術攻堅、戰略布局的發展疑慮。

黨建引領是保障。2000年,衛華黨支部成立,6年后,黨委成立。衛華以“把支部建在車間里、把黨旗插在工地上”的實踐,讓黨建成為破局關鍵。

一輪試驗失敗!二輪試驗失敗!當物料搬運領域的國產專用PLC和控制系統成為“卡脖子”難題,項目一再受挫,技術團隊士氣低落、萌生退意。

一句“黨員上”的號召點燃了破局之火。

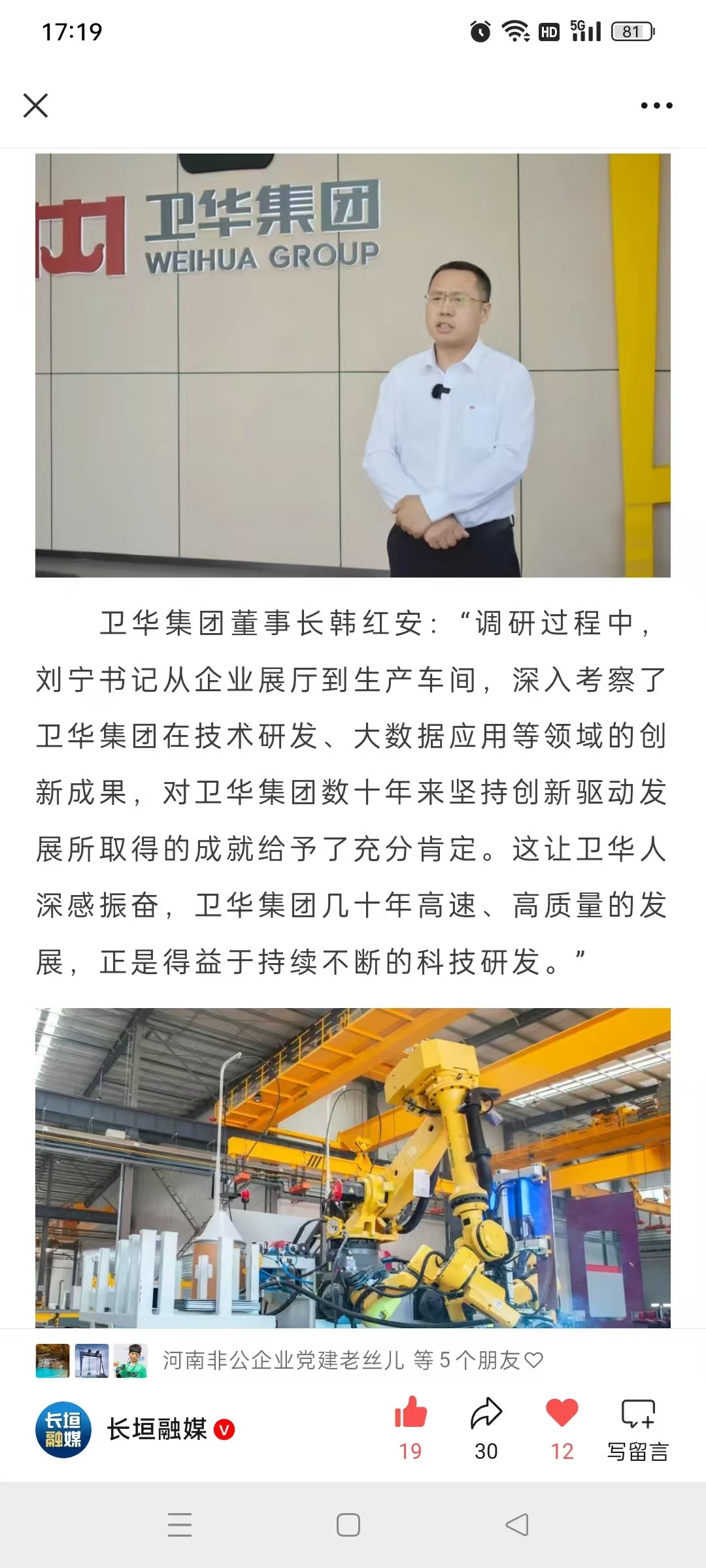

國家需要什么,衛華就鉆研什么,黨員骨干挑燈夜戰,團隊成員協力攻堅,最終攻克技術難關。通過數字化布局,該項目可以實時生成產品報價、工程圖紙、物料清單和軟件代碼,設計產品效率從原來的一周時間縮短至半個小時。

“科技創新,是黨和國家的戰略引領,是時代和行業的發展需要。黨建引領,融合賦能,更是衛華賦能發展的生動實踐。”衛華主抓技術研發的副總裁、第十黨支部書記丁海洋的體會,道出了衛華發展的核心密碼——聽黨話、跟黨走,把企業命運融入國家戰略。

國家戰略指向哪里,衛華就布局到哪里。

當“雙碳”政策成為時代強音,衛華黨委牽頭起草新中式起重機設計標準,研發低能耗、輕量化產品,投資建設綠色生產線,為行業綠色發展樹立標桿。

“一帶一路”倡議提出后,衛華黨委敏銳捕捉機遇,在全球建立超100家代理、30余個服務團隊、5個總裝基地,助力中國起重裝備在國際市場上嶄露頭角。

黨建引領,衛華響應制造強國戰略,投入百億元建設智能產業園、低碳裝備基地;14年蟬聯“中國制造業民企500強”,榮獲中國質量獎提名獎等500多項榮譽......衛華的發展軌跡,清晰疊印著國家前行的足跡,更是黨建戰略引領的最佳注腳。

“衛華,衛我中華”,這是衛華骨子里的信念,更是融入血脈的使命。當企業成長與國家需求同頻共振,當企業發展與黨的建設深度融合,曾經三畝地上的小作坊,自然成長為挺起大國重器的脊梁。

一臂凌云上,萬鈞亦從容。以衛華為龍頭的長垣起重機產業鏈,正奔跑在國際化、智能化、綠色化的新賽道上。

“四個引領”,驅動高質量發展

實踐是理論的來源,而理論又指導實踐。

黨的十八大后,中組部為衛華總結出非公黨建“四個服務”(服務企業發展、服務職工群眾、服務人才開發、服務文化建設)的黨建模式。黨的二十大后,在中央黨校專家的指導下,衛華堅持“知重負重、唯實唯勤”黨建理念,創新探索出“四個引領、四個先鋒”黨建模式經驗,為企業發展把脈定向。

這里對“四個引領、四個先鋒”作個名詞解釋:黨建引領企業戰略,勇當高質量發展先鋒;黨建引領企業文化,勇當產業報國先鋒;黨建引領科技創新,勇當科技發展先鋒;黨建引領社會責任,勇當共同富裕先鋒。

黨建如舟,奮楫領航。衛華采取“雙向進入、交叉任職”機制,23名副總監級以上黨員擔任黨支部書記。黨委將員工教育視為“頭號工程”,衛華黨建培訓班應運而生。年均20余場、6000人次的公司級黨建培訓,構建“重要理論上黨校、一般培訓上黨課”的特色模式。

擇一事、精一技、終一生。衛華高級焊接工藝師吳慶富帶領班組先后參與公司研發的衛華第一臺180t冶金起重機、第一臺C型門機、第一臺600t橋式起重機等,生產出的產品合格率達100%。在跨越數千公里的異國他鄉,以精湛的技藝和赤誠的敬業之心,在國際舞臺上贏得喝彩......

從初級焊工成長為高級技師,從光榮加入中國共產黨到獲得“全國勞動模范”“全國技術能手”殊榮,吳慶富的成長史亦如集團員工紅心向黨的奮斗史。

衛華黨委邀請中央黨校等單位的專家授課,引導員工自覺向黨組織靠攏,先后培養出40多個國家級、省級等級別的先進個人與集體。

衛華黨委深知,人才是發展的第一生產力。一系列“硬核”舉措,鼓勵員工科技創新——“筑巢引鳳、追鳳筑巢”,建設北京、上海、武漢、西安、鄭州、長垣和新加坡七大研發中心,聚集以中國工程院院士張鐵崗、馬玉山為技術帶頭人的1200人研發團隊。設立總額3000萬元的創新基金與容錯基金,員工放手干,企業來埋單,并將價值4.75億元股權贈予優秀骨干員工。

黨員突擊隊、黨員攻關組圍繞關鍵領域、“卡脖子”技術難題開展“揭榜掛帥”,每年衛華銷售收入的4%-6%用于產品研發,50%以上的重大項目由黨員牽頭或參與。

從企業捐贈到志愿服務,從應急救災到長效幫扶,一個個善舉匯聚成照亮千萬人前行的璀璨星河。衛華在抗震救災、鄉村振興、捐資助學、擁軍慰問、公益救助等方面捐款捐物達3.7億元。

自成立黨組織以來,衛華黨委先后被授予“全國創先爭優先進基層黨組織”“全省先進基層黨組織”“全省‘五好’基層黨組織”等20余項黨建榮譽。

黨業融合,從“兩張皮”到“一盤棋”

黨建如何避免“自說自話”,真正賦能科技、推動發展?衛華交出優異答卷:深度融入,化為一體。

機制融合,筑牢根基,“黨建入章”是根本保障。2022年,愛黨報國總要求寫入公司章程;2024年,“引領型”黨組織定位、“知重負重、唯實唯勤”理念、“四個引領”模式再入章程,為黨組織發揮作用提供法理依據。“衛華黨建+”治理模式確保黨委在戰略投資、技術路線等關鍵決策中“說得上話、把得住關”。

黨建與業務的深度融合,是衛華實現高質量發展的關鍵密碼。衛華黨委創新性提出“黨建業務一體化”課題,26個黨支部分別選定子課題,推動黨建與業務協同發展。

第一黨支部牽頭梳理奮斗者企業文化,將黨建理念上升為企業精神,并寫入公司章程,為企業發展凝聚精神力量;第二黨支部完成人力資源改革,優化薪酬體系,激發員工活力;第三黨支部開發內部軟件,為公司節省成本;多個黨支部聯合完成多項“首臺套”產品研制,彰顯黨員在關鍵技術攻關中的先鋒作用。

先鋒示范,攻堅在前。64個“黨員責任區”、67個“先鋒崗”、36個“示范崗”遍布產研一線。“三亮三比”(亮身份、亮承諾、亮業績,比技能、比作風、比貢獻)、黨員承諾上墻,激發內生動力。黨員在重大項目、搶險救災中“扛旗出征”,成為關鍵時刻最值得信賴的力量。

不僅如此,衛華還將黨建工作延伸到企業外部,與客戶、供應商開展黨建聯學共建,比如與安陽鋼鐵、正泰集團等企業簽訂《黨建戰略合作協議》,以黨建為媒,業務彼此交叉,實現合作共贏,同時輸出衛華的價值觀,提升企業的影響力與凝聚力。

從12名黨員到500余人的“紅色方陣”,從年收入3300萬元到289億元的跨越,衛華用實踐鏗鏘作答,黨建做實了就是生產力,做強了就是競爭力,做細了就是凝聚力。

“黨建發展最快的階段,也是衛華企業發展最快的階段”。這條寫在衛華總結中的樸素真理,正是中國民營企業與時代同行的生動縮影。當“知重負重,唯實唯勤”的黨建理念,融入“擇一事終一生”的匠人精神,升華為“衛我中華”的報國情懷,衛華的故事便超越了企業本身。

衛華的實踐證明,在非公有制經濟發展壯大的廣闊天地里,黨建領航絕非口號,而是驅動創新的澎湃引擎、凝聚人心的溫暖燈塔、走向世界的堅實底氣——這,或許就是“為什么是衛華”的正確答案。